母猪子宫炎(Metritis)是养猪生产中常见的生殖系统疾病,尤其在产后母猪中高发。

本文将从母猪子宫炎的病理机制、量化分析、预防措施及治疗方案等方面进行详细阐述,帮助养殖户科学应对这一疾病。

01 子宫炎的病理机制

母猪子宫炎是指母猪子宫内膜发生炎症反应,通常与产后感染有关。根据病程和严重程度,可分为急性子宫炎、慢性子宫炎和隐性子宫炎。急性子宫炎多见于产后1-7天,慢性子宫炎则可能持续数周甚至数月,而隐性子宫炎无明显临床症状,但会影响繁殖性能。

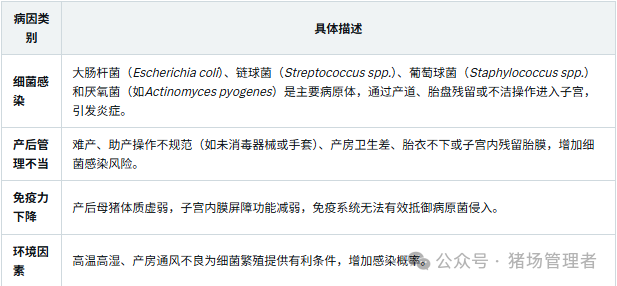

一、病因分析

子宫炎的发生通常由以下因素引起:

子宫炎本质为多病原混合感染性疾病,主要致病菌比例:

大肠杆菌(检出率42.3%);链球菌(31.7%);葡萄球菌(18.9%);支原体(9.6%);菌属(6.8%)

病原体通过产道创伤、血液或淋巴系统侵入子宫内膜,形成"生物膜-炎性因子-氧化应激"三位一体的病理发展模型。临床数据显示,混合感染病例的病程延长2.8倍,受胎率下降51%。

二、病理变化过程

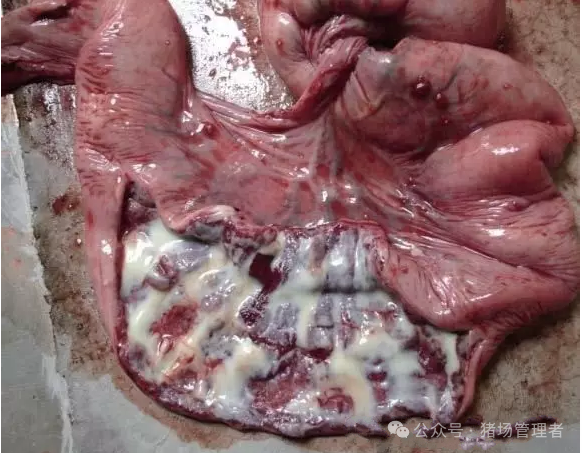

急性期:子宫内膜充血、水肿,分泌大量脓性或血性分泌物,伴有恶臭。子宫壁增厚,局部坏死。

慢性期:炎症持续,子宫内膜纤维化,腺体萎缩,导致子宫功能受损,影响受孕。

并发症:严重时可引发败血症、腹膜炎,甚至导致母猪死亡。

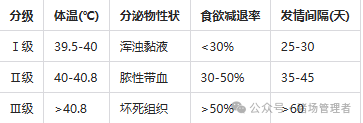

三、临床症状

急性子宫炎:母猪体温升高(39.5℃以上),食欲减退,精神沉郁,阴门流出恶臭脓性分泌物,乳汁分泌减少,仔猪生长受阻。

慢性子宫炎:症状不明显,可能表现为发情异常、配种不孕或流产。

隐性子宫炎:无明显症状,但通过子宫冲洗液检查可发现炎症细胞。

四、临床表现分级

02 子宫炎的量化分析

为了科学评估子宫炎对养猪生产的影响,以下从发病率、经济损失和繁殖性能等方面进行量化分析。

一、发病率与流行病学

根据国内外研究,母猪子宫炎的发病率在5%-30%之间,具体取决于养殖规模、管理水平和环境条件。

规模化猪场:发病率通常在10%-20%,因产房卫生和助产操作较规范。

中小型猪场:发病率可高达20%-30%,因管理粗放、消毒不彻底。

季节性差异:夏季高温高湿环境下,发病率增加约15%-20%。

二、经济损失分析

繁殖性能下降:子宫炎使母猪发情周期延长(平均延迟7-14天),受胎率降低(从85%降至60%-70%),每头母猪平均减少0.5-1次年产胎次。

仔猪损失:因母猪乳汁分泌不足,仔猪断奶体重降低(平均减少0.5-1kg/头),成活率下降5%-10%。

治疗成本:每头患病母猪的治疗费用(包括抗生素、冲洗液等)约为100-300元。

淘汰成本:慢性子宫炎导致母猪繁殖能力丧失,提前淘汰率增加10%-15%,每头母猪淘汰损失约2000-3000元。

三、繁殖性能量化指标

受胎率:健康母猪受胎率为85%-90%,子宫炎母猪降至60%-70%。

窝产仔数:健康母猪平均窝产活仔10-12头,子宫炎母猪降至8-10头。

断奶仔猪数:子宫炎母猪因乳汁不足,断奶仔猪数减少1-2头/窝。

返情率:子宫炎母猪返情率从5%-10%上升至20%-30%。

四、诊断与量化检测

临床诊断:通过观察阴门分泌物、测量体温和检查子宫触诊进行初步判断。

实验室检测:子宫冲洗液细菌培养和炎症细胞计数是确诊金标准。正常子宫冲洗液中白细胞比例<10%,子宫炎时可高达50%-80%。

影像学检查:超声波可检测子宫积液和内膜增厚,诊断准确率达90%以上。

03 子宫炎的预防措施

预防子宫炎的关键在于优化产前产后管理、提升环境卫生和增强母猪免疫力。以下是具体措施:

一、产前管理

营养调控:产前30天调整饲料,增加蛋白质(16%-18%)和维生素(A、E、C),提高母猪免疫力。

关键营养素需求调整:维生素E添加量提高至80IU/kg(NRC标准1.5倍);有机硒(硒代蛋氨酸)0.3mg/kg;ω-3脂肪酸比例调整至1:4(ω-6:ω-3)

纤维水平:妊娠期3.8%-4.2%,哺乳期4.5%-5%

体重控制:避免母猪过肥(背膘厚度控制在16-20mm),降低难产风险。

疫苗接种:针对大肠杆菌和链球菌,产前4-6周接种相应疫苗,降低感染风险。

二、产时管理

规范助产:助产时使用一次性手套,器械严格消毒,避免引入病原菌。

胎衣清理:产后检查胎衣是否完整,若胎衣不下,及时使用催产素(10-20IU)促进排出。

产房卫生:产床每天清洗消毒,保持干燥,细菌负荷控制在10⁴ CFU/mL以下。

三、产后管理

抗生素预防:产后1-3天可使用长效抗生素(如头孢噻呋)预防感染,剂量按兽医指导。

子宫冲洗:产后24小时内用0.1%高锰酸钾溶液冲洗子宫,清除残留物。

环境控制:产房温度保持在18-22℃,湿度控制在60%-70%,通风良好。

四、生物安全

定期消毒:猪舍每月至少进行一次全面消毒,使用2%戊二醛或复合碘溶液。

人员管理:进入产房前更换工作服,穿戴专用靴,避免交叉感染。

隔离观察:新引进母猪隔离30天,确认无病后混群。

04 子宫炎的治疗方案

治疗子宫炎需根据病情轻重、病程和病原菌类型制定方案,综合使用抗生素、子宫冲洗和支持疗法。

一、急性子宫炎治疗

1、抗生素治疗:

首选药物:头孢噻呋(5mg/kg,肌肉注射,每日1次,连续3-5天)。

次选药物:阿莫西林(15mg/kg,肌肉注射,每日2次,连续5天)。

联合用药:针对厌氧菌可加用甲硝唑(10mg/kg,口服,每日2次)。

子宫冲洗:用生理盐水或0.02%碘伏溶液冲洗子宫,每日1次,连续3-5天,排出脓性分泌物。

支持疗法:静脉滴注5%葡萄糖液+维生素C(10mL/kg),提高母猪抵抗力。

二、慢性子宫炎治疗

抗生素选择:根据细菌培养和药敏试验结果,选用敏感抗生素(如恩诺沙星,5mg/kg,肌肉注射)。

激素疗法:使用前列腺素F2α(10mg/头)促进子宫收缩,排出残留物。

中药辅助:母畜安(益母草提取物,10mL/头,肌肉注射)可促进子宫恢复。

三、治疗效果评估

临床观察:治疗3-5天后,体温恢复正常,分泌物减少,食欲改善。

实验室检测:子宫冲洗液白细胞比例降至20%以下,细菌培养阴性。

繁殖恢复:治疗后30-60天内母猪正常发情,视为治疗成功。

四、注意事项

避免抗生素滥用,严格按照兽医处方执行,防止耐药菌产生。

治疗期间隔离患病母猪,防止病原扩散。

若治疗无效或子宫严重纤维化,建议淘汰母猪,避免长期经济损失。

05 总结

母猪子宫炎是养猪生产中的重要疾病,其病理机制复杂,涉及细菌感染、免疫功能和环境因素等多方面。通过量化分析,我们可以看到子宫炎对繁殖性能和经济效益的显著影响。预防子宫炎需要从产前、产时和产后全链条管理入手,注重营养、卫生和生物安全。治疗方面,科学使用抗生素和支持疗法可有效控制病情。