01 非洲猪瘟病毒的复杂性

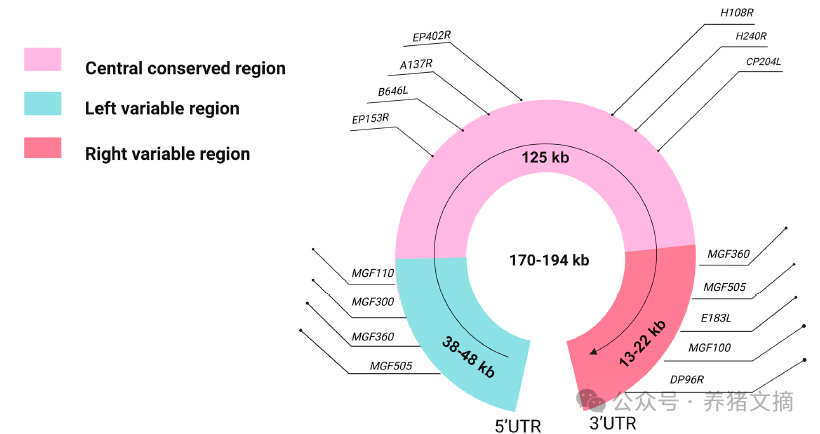

ASFV是双链DNA病毒,基因组大小170-194kb,分为LVR、CCR和RVR三个区域。B646L 基因的变异将ASFV分为25个基因型,但最新研究建议简化至6个基因型以提高分类准确性。传统血清分型基于EP402R基因,识别出9个血清型,而新方法结合遗传和免疫学标记,提高了病毒谱系识别的精确度。分子流行病学揭示了三个关键问题:一是 ASFV 致病株进化趋势从高致病性向低致病性转变 ;二是不同病毒株间广泛重组现象显著;三是毒力特征的株特异性。这些发现带来挑战,包括毒力减弱与传播增强掩盖病毒存在,增加根除难度;重组加速 ASFV 进化,带来生物安全和疾病预防挑战;以及复杂基因组结构导致的 VAGs 株特异性,成为疫苗研发和非洲猪瘟控制的主要障碍。非洲猪瘟病毒的遗传变异主要由突变和重组引起,包括单核苷酸多态性(SNPs)、插入和缺失。

02 非瘟病毒向低致病性进化

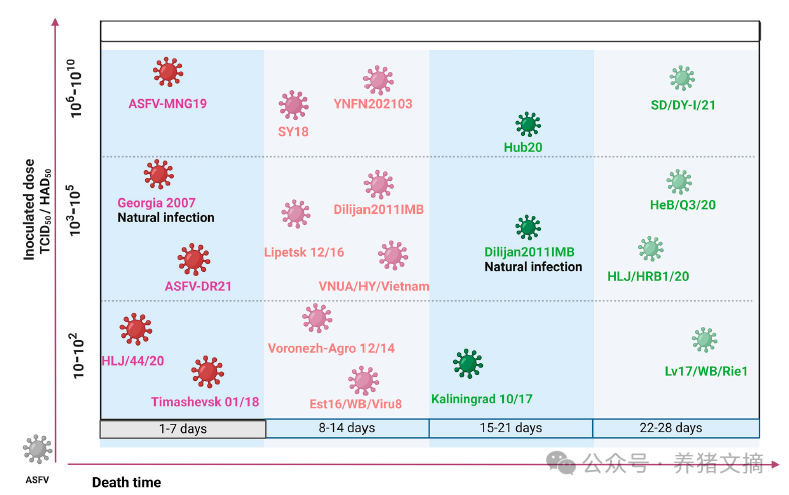

非洲猪瘟病毒在全球范围内呈现由高致病性向低致病性进化的趋势。2007年,高致病性毒株Georgia-2007/1,而2011年在亚美尼亚识别出低致病性毒株 Dilijan2011IMB。2018至2020年间,对高加索地区,其中三个毒株显示出中等病理特征和低死亡率。在葡萄牙,高致病性毒株 Lisboa60 (L60) 和低致病性毒株 NH/P68 (NHV) 共享99.65% 基因组同源性,NHV 毒株整合了额外基因并在 MGF110-2L和 MGF110-13L间插入4458个核苷酸,可能导致致病性降低。撒丁岛40年间的71个ASFV基因组序列分析显示,1990 年后分离的毒株普遍缺失B602L和EP402R基因,而1990年前的毒株则没有这些缺失,表明ASFV 进化趋势为减少HAD能力,降低致病性。2019至2021年韩国流行病学研究显示,ASFV 毒株致病性无显著变化,动物实验证实。2022至2023年1月,韩国对两个疑似致病力下降的 ASFV毒株进行致病力测试,结果显示所有接种猪在8到10天内死亡,表现出急性病理症状。这些发现表明韩国ASFV分离株在整个研究期间致病性保持一致,强调了该地区ASFV毒株稳定的致病性特征。不同地区ASFV致病力研究结果存在区域差异,可能与疾病传播范围、方式和分离株选择等因素有关。尽管如此,在自然选择力量驱动下,ASFV进化趋势仍朝向降低致病力和增强传播力发展,如下图绿色标记的毒株代表低致病性毒株,而红色标记的毒株则表示高致病性毒株。非洲猪瘟病毒毒力下降可能由其进化特性导致,其中基因组变化在自然选择下导致致病性下降,对防控提出挑战,凸显管理该病的复杂性。

03 非瘟弱毒苗疫苗面临的挑战

非洲猪瘟病毒基因组的复杂性导致疫苗研发面临挑战,特别是在特定毒株反应和安全性方面。下图展示了基因删除非洲猪瘟病毒(ASFV)活病毒疫苗(LAVs)的不同保护效果。绿色表示无保护,粉红色代表同源保护,蓝色表示交叉保护。

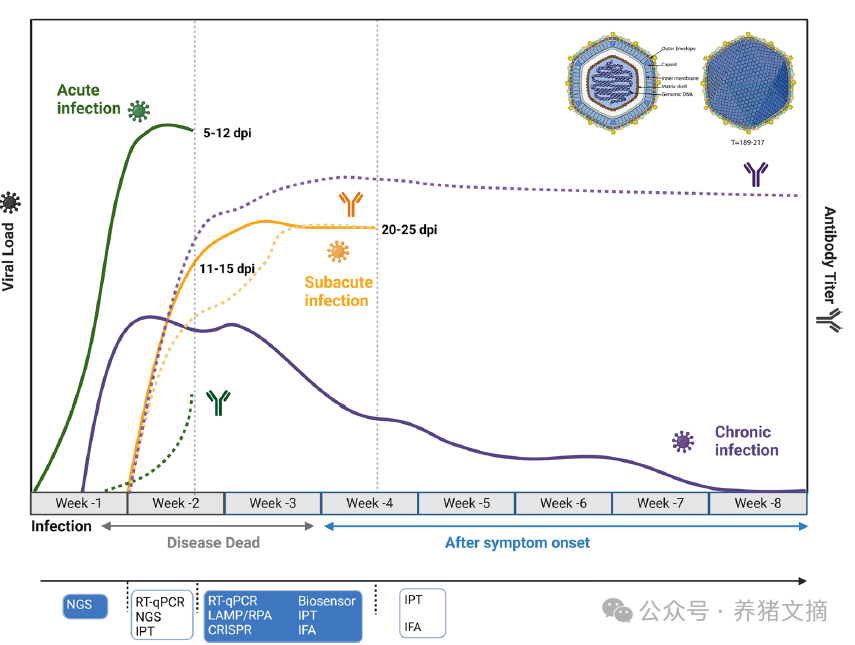

04 如何及时发现非瘟的感染

根据临床症状,非洲猪瘟病毒 (ASFV) 感染通常可分为急性、亚急性或慢性。在急性感染中,猪通常在 5-7 天内死亡,有些猪甚至可能突然死亡而没有任何征兆。感染猪表现出各种症状,包括高烧(40~42℃)、食欲减退、嗜睡和皮下出血,伴随着 DNA 的高复制和低抗体滴度,这些症状在感染猪中表现出来。在亚急性感染中,猪表现出较轻的症状,如低烧(约 40.5℃)、呼吸急促和腹泻 。猪可以存活数天至数周,伴随着病毒载量和血清抗体滴度的增加,其中一些可能发展为慢性感染。不幸的是,由于 ASFV 的持久毒力,患有慢性感染的猪无法从呼吸困难和生长迟缓中恢复。通常情况下,患有慢性感染的猪可以存活数月,但恢复困难。下图是非洲猪瘟病毒急性、亚急性和慢性感染病毒血症和抗体动力变化图,可以根据不同毒株在不同阶段,采用临床观察、核酸检测、抗体检测等多维度的检测策略,提高早发现的能力。实线和虚线分别表示病毒载量和抗体滴度的变化,绿色、橙色和紫色分别代表急性、亚急性和慢性感染。