非洲猪瘟(ASF)是由非洲猪瘟病毒(ASFV)引起的高度接触性烈性传染病,其基因组为双链DNA,具有极强的环境抵抗力,在冷冻肉中可存活数年。

我国于2018年首次报告ASF疫情,截至2024年12月,农业农村部统计数据显示:全国共发生ASF疫情192起,涉及28个省份;直接经济损失超300亿元,间接影响产业链规模达千亿级。

本文将基于(2023-2025年)国内最新数据详细探讨育肥猪ASF的症状与处理方式,并提供科学建议。

01 感染特征变化

一、 临床症状趋向非典型化(2023-2025年监测数据)

1、 临床症状

发热特征:体温异常波动明显,约63%病例表现为间歇性高热(41℃以上持续12-36小时),退烧后出现短暂采食恢复

皮肤病变:仅有42%病例出现典型紫斑,更多表现为局部红斑(耳尖、四肢内侧)或表皮溃疡

呼吸道症状:86%感染猪群出现渐进性呼吸困难,易与支原体肺炎混淆

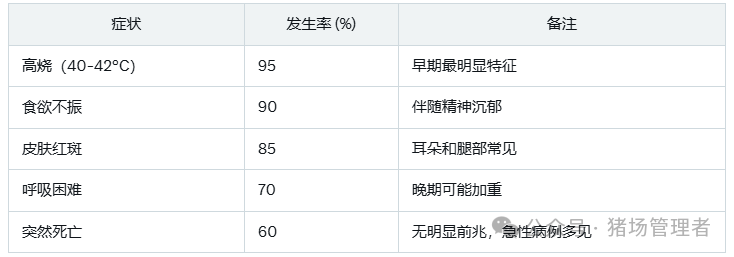

常见症状的发生概率:

2、鉴别诊断要点

与经典猪瘟区别:ASF无疫苗接种史仍发病,眼结膜出血更显著

与猪丹毒区分:ASF病猪皮肤红斑压之不褪色,脾脏病变更严重

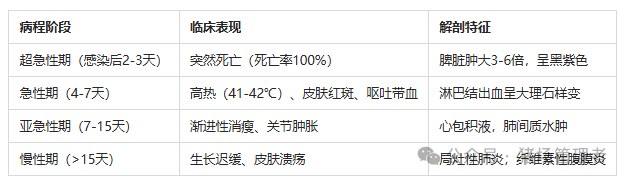

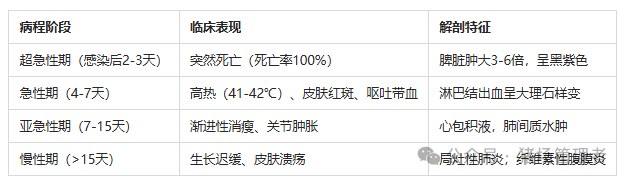

3、解剖症状

二、病程发展的阶段

1、潜伏期(0-3天)

病毒载量:口腔/扁桃体局部复制(10^2~10^4拷贝/μL)

生理变化:体温波动(39.5-40.5℃),采食量下降10-15%

检测窗口:此时口腔拭子PCR阳性率仅38%

无明显症状但已具备传染性,PCR检测阳性率达92%

2、病毒血症期(3-7天)

病毒扩散:24小时突破颌下淋巴结→48小时侵入脾脏→72小时全身播散

峰值浓度:第5天血液病毒载量可达10^8拷贝/μL

典型症状:第4天出现皮肤发绀(耳部→四肢→腹部扩散)

采食量下降30%-50%,体温波动于40.5-41.5℃

3、终末期(7-15天)

凝血功能障碍:血小板计数<50×10^9/L(正常值150-400)

出现血性腹泻(37%)、共济失调(22%)等终末症状

4、慢性型(15-90天)

时间范围:病程15-90天,存活率<5%。

症状:长期波状热、消瘦、发育迟缓、慢性肺炎,常见于长期流行地区

5、器官衰竭的进程:

第8天:脾脏肿大达正常3倍

第10天:肺泡出血水肿(血氧饱和度<90%)

第14天:脑膜病毒检出率92%

02 实验室诊断技术应用要点

一、现场快速检测方案

便携式PCR设备:BK-PCR08型检测仪可在90分钟内完成8联管样本检测,灵敏度达98.7%

采样规范:优先采集脾脏(阳性率91%)、淋巴结(83%)及抗凝血样本

二、检测建议时间窗

三、 病毒分型检测

2024年监测显示:基因I/II型重组毒株占比68%;自然变异株占比22%;

需使用三重荧光PCR检测确保准确性。

03 处置流程与关键技术

一、确诊后黄金24小时处置方案

1、 精准扑杀与无害化处理

A、扑杀范围:舍内所有生猪(包括同群猪)。

疫区内高风险猪群(如共用通风/排污系统的相邻猪舍)。

B、处理方式:

深埋法:尸体深埋深度≥2米,覆盖生石灰(厚度20cm)后覆土。

焚烧法:需专业焚烧炉(温度≥850℃持续30分钟)

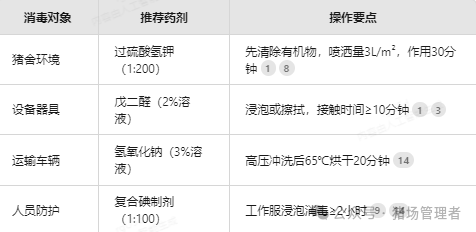

2、消毒与生物安全强化

A、分级消毒方案

B、生物安全升级

人员管控:实施72小时返场隔离,需通过PCR检测+抗原检测双阴性。

物资管理:饲料进场前60℃烘干处理30分钟

建立"双通道"传递系统(污染区/清洁区分隔)

C、后续监测与复产准备

复产风险评估:环境检测,对猪舍地面、料槽、排污沟等连续3次采样(间隔7天),检测均为阴性113

流程优化:改造净污通道分离系统

安装AI行为监测摄像头(识别异常行为准确率89%)

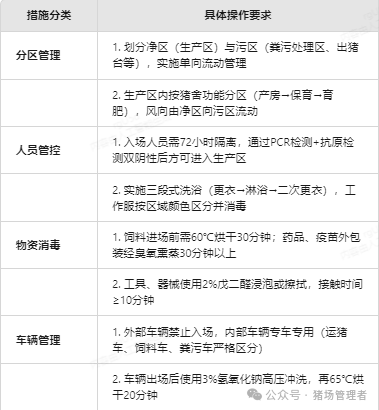

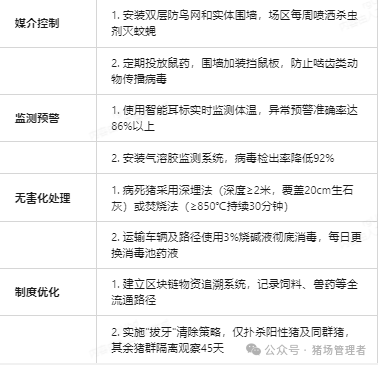

二、生物安全强化措施

04 结语

非洲猪瘟的防控不仅是技术问题,更是一场考验养殖业系统性管理能力的持久战。从当前国内实践来看,非典型症状的早期识别、精准拔牙清除技术、智能化监测体系的引入,已显著提升了疫情处置效率。

然而,挑战依然严峻。数据显示,非洲猪瘟病毒的环境污染率持续上升,且重组毒株占比高达68%,进一步增加了防控难度。此外,引种盲目、生物安全意识薄弱等问题仍制约着中小养殖场的防控能力。