副猪嗜血杆菌(Haemophilus parasuis),是猪的一种常见细菌,主要寄居于猪的上呼吸道。它通常作为一种共生菌存在,但当猪的免疫系统受损或伴随其他病原体感染时,副猪嗜血杆菌可转化为致病菌,引起玻璃体病(Glässer’s disease)。玻璃体病是一种急性或亚急性感染性疾病,以纤维蛋白性多浆膜炎、关节炎和脑膜炎为特征。副猪嗜血杆菌特别以其继发感染的角色而闻名,常在猪的免疫力下降或其他原发性病原体感染后发挥作用。

本文将详细探讨副猪嗜血杆菌的继发感染规律,包括其生物学特性、致病机制、临床表现、流行病学以及防控措施,旨在为养猪从业者提供科学依据和实践指导。

01 生物学特性与分类

副猪嗜血杆菌是一种小型、多形性、革兰阴性杆菌,属于嗜血杆菌属。它是一种快idious的细菌,需依赖烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD,也称V因子)才能生长。该菌可从猪的鼻腔、扁桃体和肺部分离出来。根据其抗原性差异,副猪嗜血杆菌被分为15个血清型(serovars),其中4、5、13和14型在北美地区较为常见。不同血清型的致病力差异显著,某些血清型(如5型)更易引起系统性感染,而其他血清型(如1型)可能仅作为共生菌存在。

副猪嗜血杆菌在猪群中广泛分布,尤其在高健康水平的猪场中也可检测到。它是一种早期的上呼吸道寄居菌,通常在猪出生后不久即开始 。然而,该菌的致病性取决于多种因素,包括猪的免疫状态、应激水平以及其他病原体的存在。

02 副猪嗜血杆菌的继发感染机制

副猪嗜血杆菌通常作为一种继发性病原体发挥作用,其继发感染的发生与以下因素密切相关:

一、应激因素与免疫抑制

猪在断奶、运输、混群等应激事件后,免疫系统功能下降,抵抗力减弱。此时,副猪嗜血杆菌从上呼吸道侵入血液,引起系统性感染。

研究表明,断奶后仔猪的免疫系统尚未完全成熟,母源抗体水平下降,使其更易受到副猪嗜血杆菌的侵袭。

二、原发性病原体的作用

副猪嗜血杆菌常常在其他病原体感染后发挥作用。例如,猪繁殖与呼吸综合征病毒(PRRSV)感染可破坏肺泡巨噬细胞(alveolar macrophages),这是猪体清除细菌感染的重要免疫细胞。PRRSV感染后,副猪嗜血杆菌可在肺部增殖,导致继发性肺炎。

猪流感病毒(SIV)感染也可损伤呼吸道上皮,破坏黏膜屏障,增加副猪嗜血杆菌的侵入机会。

此外,副猪嗜血杆菌还与其他细菌(如链球菌属)共同感染,共同诱发疾病。

三、病原体间的相互作用

PRRSV与副猪嗜血杆菌的相互作用尤为显著。研究发现,携带有毒力强的副猪嗜血杆菌的猪在PRRSV感染后更易发展为系统性感染。PRRSV感染可抑制猪的免疫应答,降低对副猪嗜血杆菌的清除能力。

另外,副猪嗜血杆菌还与猪断奶多系统消瘦综合征(PMWS)相关,约32%的PMWS病例中检测到副猪嗜血杆菌的参与。

四、毒力因素

并非所有副猪嗜血杆菌都具有相同的致病力。毒力强的菌株更易引起系统性感染,而毒力弱的菌株可能仅局限于上呼吸道。

研究表明,毒力强的菌株对吞噬细胞和补体系统的抵抗力更强,避免被猪体免疫系统清除。

总之,副猪嗜血杆菌的继发感染机制涉及应激诱导的免疫抑制、原发性病原体的破坏作用以及自身毒力因素的综合影响。

03 临床表现与诊断

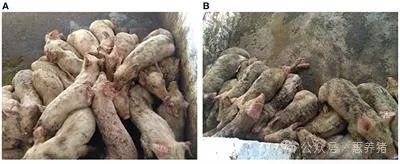

一、副猪嗜血杆菌的继发感染可表现为多种临床症状,主要包括:

1、玻璃体病的典型症状:

高热(体温可达41-42℃)

厌食、精神沉郁

关节炎(关节肿胀、跛行)

脑膜炎(神经系统症状如震颤、共济失调、瘫痪)

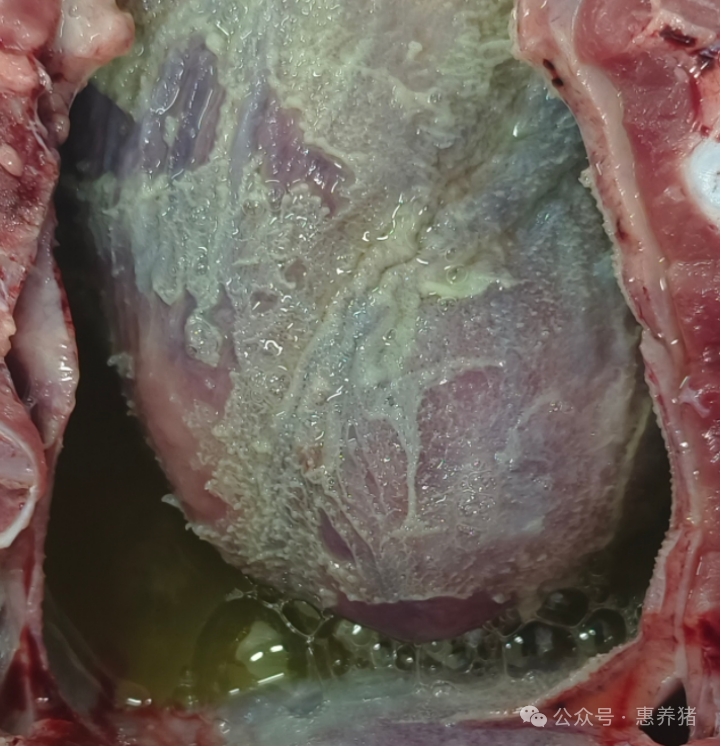

多浆膜炎(腹腔、胸腔、心包腔积液)

2、呼吸道症状:

当副猪嗜血杆菌参与猪呼吸道疾病综合征(PRDC)时,可引起咳嗽、呼吸困难等症状。

肺部病变常见于继发感染,表现为红色的多发性肺部病灶。

3、亚临床感染:

部分猪仅表现为轻度症状或无明显临床症状,但可成为传染源。

二、诊断副猪嗜血杆菌感染需要结合临床症状、病理检查和实验室检测:

1、临床症状与病理检查:

观察典型的纤维蛋白性多浆膜炎、关节炎和脑膜炎病变。

肺部病变包括胸膜炎和肺实质炎。

2、实验室诊断:

培养:从浆膜腔积液、脑脊液或关节液中分离副猪嗜血杆菌。该菌需在含NAD的培养基上生长。

PCR检测:可快速检测副猪嗜血杆菌的DNA。

血清学检测:可用于流行病学调查,但不适合个体诊断。

04 流行病学

副猪嗜血杆菌在全球猪群中广泛分布,几乎所有猪场均可检测到其存在。该菌主要通过直接接触(如鼻对鼻接触)或气溶胶传播。以下是其流行病学的关键点:

一、分布与传播:

副猪嗜血杆菌是猪上呼吸道的早期定植菌,可在健康猪的鼻腔和扁桃体中长期存在。

传播主要通过直接接触或气溶胶,垂直传播(母猪至仔猪)也可能发生。

二、高危因素:

年龄:3周至4个月的仔猪最易受感染。

免疫状态:母源抗体水平下降后,仔猪更易感染。

应激事件:断奶、运输、混群等应激可诱发感染。

混合感染:PRRSV、SIV等病毒感染可增加副猪嗜血杆菌的致病性。

管理因素:高密度养殖、通风不良等不良管理实践可增加感染风险。

三、地区差异:

在高健康水平的猪场,初次引入副猪嗜血杆菌可导致严重的系统性感染,甚至类似炭疽样疾病。

在流行区,母猪可通过初乳提供保护,但若仔猪在母源抗体消失前未接触到该菌,感染风险增加。

05 防控措施

防控副猪嗜血杆菌的继发感染需要综合考虑疫苗接种、管理实践和生物安全措施。

一、疫苗接种

自制疫苗(autogenous vaccines):针对特定猪场的优势血清型,可提供一定保护。

商业疫苗:存在血清型特异性,可能无法覆盖所有血清型。

母猪接种:可通过初乳提供被动免疫,但效果有限。

二、管理实践

全进全出(AIAO)系统:减少不同年龄组猪的接触,降低病原传播风险。

减少应激:优化断奶过渡期,减少运输和混群频率。

控制密度:确保猪舍通风良好,避免过度密集。

三、生物安全

隔离新入猪:新入猪应在单独区域观察至少30天。

消毒:定期消毒猪舍、设备和运输工具。

封闭猪群:减少外部猪群的引入。

四、控制原发性病原体

积极防控PRRSV、SIV等病毒感染,可显著降低副猪嗜血杆菌的继发感染风险。

接种PRRSV疫苗和流感疫苗是重要措施。

五、抗生素治疗

抗生素(如青霉素、土霉素)可用于治疗急性感染,但需根据敏感性试验选择。

避免滥用抗生素,以防抗药性发展。

六、控制性暴露

在母源抗体保护下,对仔猪进行控制性暴露,可刺激其产生主动免疫,降低未来感染风险。

06 结论

副猪嗜血杆菌的继发感染是猪场中一个复杂且具有挑战性的问题,其继发感染规律与猪的免疫状态、应激水平以及其他病原体的存在密切相关。作为一种常见的上呼吸道寄居菌,副猪嗜血杆菌在免疫力下降或伴随原发性病原体感染时转化为致病菌,引起玻璃体病和其他系统性疾病。

防控副猪嗜血杆菌的关键在于综合运用疫苗接种、良好管理实践和生物安全措施,同时积极控制原发性病原体感染。养猪户应与兽医密切合作,制定针对本猪场的个性化防控计划,以减少副猪嗜血杆菌的继发感染风险,提高猪群健康水平和生产效益。