母猪批次化生产管理就是利用生物技术(如:同期发情、同期配种、同期分娩、同期断奶等相关技术),根据养殖场猪群的规模以及养殖场设备情况等,将猪群合理划分批次(即分群),并按批次进行有计划生产的一种提高母猪群生产性能的高效管理体系。

在技术手段成熟的前提下,母猪批次化生产管理的实施主要有两个关键点:第一,如何将猪场母猪群进行合理分批次,即将猪场的母猪分群;第二,母猪分批次后,如何利用生物技术使母猪进行有计划生产(同期发情、集中配种、同期分娩、集中断奶等)。

1 猪场母猪群划分批次的依据

1.1 繁殖周期

繁殖周期,也就是一头正常的母猪相邻两次正常分娩的间隔时间。通常繁殖周期包括:哺乳期21~28 d,断奶到配种之间的间隔时间5~7 d,妊娠期114 d,合计140~149 d。即是“繁殖周期=哺乳期+断奶到配种间隔+妊娠期”。组成繁殖周期的3个时间段,妊娠期是固定的,平均约114 d;断奶到配种的间隔5~7 d,浮动范围不是很大;哺乳期21~28 d,是唯一可以较大范围浮动的。也就是说,繁殖周期的长短最终由哺乳期的长短决定。哺乳期短,繁殖周期也就短,比如21 d哺乳期,繁殖周期就是140 d(即114+5+21);哺乳期长,繁殖周期也相应的长,比如哺乳期28 d,繁殖周期就是147 d(即114+5+28)。繁殖周期的范围对于后续设计批次模式具有重要的参考意义。

1.2 批次间隔

批次间隔,也就是相邻的两个批次之间的间隔时间,即相邻的两批次母猪的配种与配种之间的间隔时间,或者是相邻两个批次母猪分娩与分娩之间的间隔时间。繁殖周期、批次间隔、批次总数,是一个公式关系,即:

繁殖周期=批次间隔×批次总数;

批次间隔=繁殖周期/批次总数;

批次总数=繁殖周期/批次间隔。

在设计批次模式的时候,可以根据以上3个参数的数学公式关系来推算设计是否合理。比如,将一个猪场母猪群设计成4个批次(即将猪群分为四个群),如果将批次间隔定为14 d,根据公式“繁殖周期=批次间隔×批次总数”计算“繁殖周期=14×4=56 d”,显然这个“繁殖周期”的“56 d”不在140~149 d的范围之内。如果使“繁殖周期”能够在140~149 d的范围内,有三种方案。一种方案是将批次间隔时间扩大,比如增至35 d,“繁殖周期=35×4=140 d”,符合“140~149 d”的范围;或者继续扩大批次间隔时间到36 d,“繁殖周期=36х4=144 d”,也符合“140~149 d”的范围。另一种方案是增加批次总数(即将母猪分为更多的批次),比如批次总数分为10个,“繁殖周期=14×10=140 d”。最后是一个折中的方案,对“批次总数”和“批次间隔”都进行调整,使得“繁殖周期=批次间隔×批次总数=140~149 d”,比如批次总数设置为7,批次间隔调整为21 d,即“繁殖周期=21×7=147 d”。

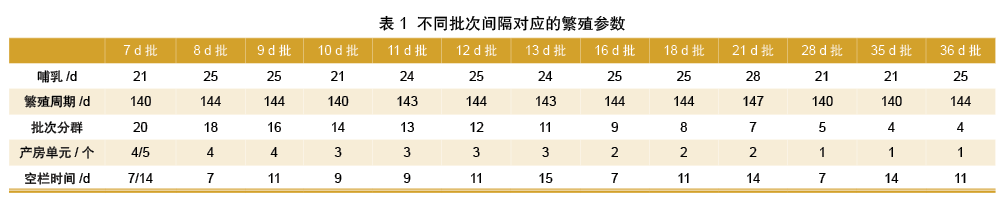

在设计批次生产模式时,设计的“批次间隔”与“批次总数”的乘积在繁殖周期140~149 d范围内,才能够使猪群按批次循环生产。常见的几种批次模式,也是符合这种公式关系的,比如以下模式:1周批(或单周批、周批),哺乳21 d,繁殖周期140 d,所以140 d /7 d =20批,即1周批有20个批次的猪循环生产;或者,1周批,哺乳28 d,繁殖周期147 d,所以147/7 =21批,即一周批有21个批次的猪循环生产。根据上述数学公式关系,可将几种常见的整周间隔的模式汇总,见表1。

2 常见的批次化生产模式

具体猪场的母猪批次化生产模式的选择,要根据本场的母猪群体数量、母猪舍定位栏数量、产床数量以及分布房间数量、哺乳期长短(对断奶仔猪重量需求)、繁殖效率以及饲养管理水平等相关生产情况而定。几种常用的批次化生产模式及具体参数情况,有以下几种。

2.1 1周批模式,哺乳期28 d,繁殖周期147 d

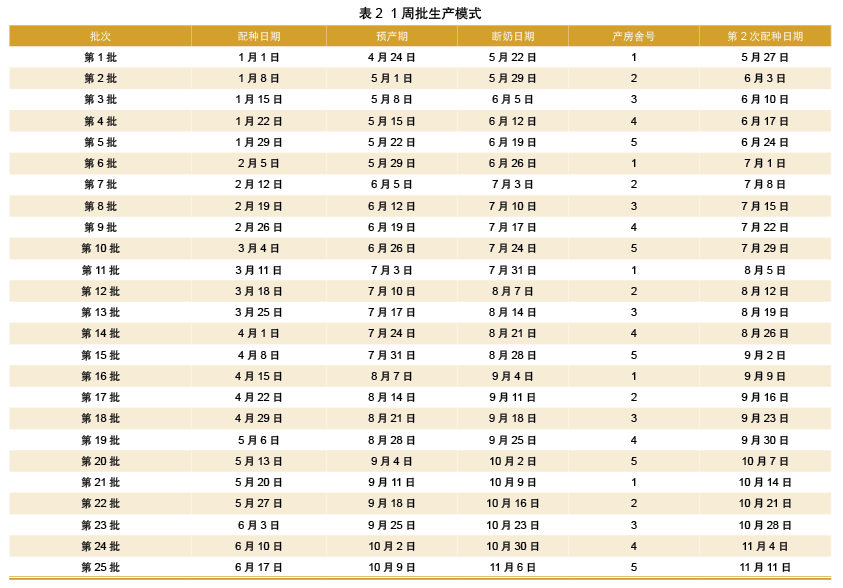

首先,设定1月1日开始第一批次母猪配种,每间隔7 d配种一批次母猪。母猪分娩后哺乳期为28 d,每个批次母猪的具体配种日期、预产期、断奶日期等见表2。

如表2所示:第1批次母猪断奶后再次配种的日期是“5月27日”,即第1批次母猪在断奶后充当了第22批次,第2批次母猪在断奶后充当了第23批次,以此类推。所以,这种模式是21个批次的母猪循环生产。

如表2所示:第1批次猪的断奶日期是“5月22日”,在第1批猪断奶前,产房中已经有5批母猪(第1、2、3、4、5批)分娩。第1批猪断奶后,以最快速度清洗、烘干消毒产房后,可以供第6批母猪分娩使用。所以,这种模式需要有容纳5个批次母猪的产房(最好为整5栋,或5的倍数,能实现整栋产房母仔猪的“全进全出”)才能满足生产需要。

2.2 3周批,哺乳期28 d,繁殖周147 d

首先,设定1月1日开始第一批次母猪配种,每间隔21 d配种一批次母猪。母猪分娩后哺乳期为28 d,每个批次母猪的具体配种日期、预产期、断奶日期等如表3所示。

如表3所示:第1批母猪断奶后再次配种的日期是“5月28日”,即第1批次母猪在断奶后充当了第8批次,第2批次母猪在断奶后充当了第9批次,以此类推。所以,这种模式是7个批次的母猪循环生产。

如表3所示:第1批次猪的断奶日期是“5月23日”,在第1批猪断奶前,产房中已经有2批次母猪(第1、2批)分娩。第1批猪断奶日期(5月23日)距第3批次母猪预产期(6月6日)14 d,因此,第一批猪断奶后,有充足的时间去清洗、烘干消毒产房,以供第3批母猪分娩使用。因此,三周批模式也需要有容纳2个批次猪的产房(最好为整2栋,或2的倍数,能实现整栋产房仔母猪的“全进全出”)才能满足生产需要。

2.3 4周批,哺乳期21 d,繁殖周期140 d

首先,设定1月1日开始第一批次母猪配种,每间隔28天配种一批次母猪。母猪分娩后哺乳期为21 d,每个批次母猪的具体配种日期、预产期、断奶日期等如表4所示。

如表4所示:第1批母猪断奶后再次配种的日期是“5月21日”,即第1批次母猪在断奶后充当了第6批次,第2批次母猪在断奶后充当了第7批次,以此类推。所以,这种模式是5个批次母猪循环生产。

如表4所示:第1批猪的断奶日期是“5月16日”,而第2批次母猪预产期是“5月23日”,前后相差7 d时间。因此,在第1批次猪断奶后最快速度清洗、烘干消毒产房,可以供第2批母猪分娩使用。所以,这种模式需要有容纳1个批次猪的产房就能满足生产需要,并且能够实现产房整体的“全进全出”。这种批次化模式的主要不足之处是,上一批次断奶距下一批次母猪预产期只有短短7 d。然而,在实际生产过程中,下一批次的待产母猪至少需要提前3 d上产床。所以能够用于冲刷产床以及消毒的时间只有大约4 d,这致使产房的产前准备工作非常紧张。通过进一步的再深入研究会发现:4周批拆分之后就是2周批,两者参数之间存在倍数关系。

2.4 5周批,哺乳期21 d,繁殖周期140 d

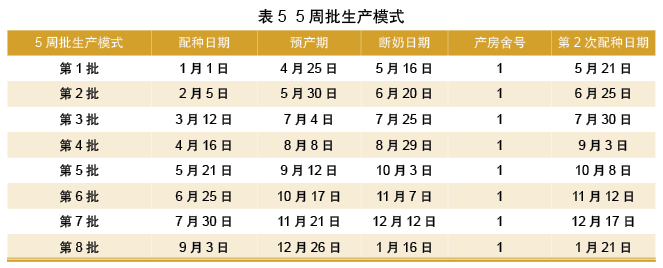

首先,设定1月1日开始第一批次母猪配种,每间隔28 d配种一批次母猪。母猪分娩后哺乳期为21 d,每个批次母猪的具体配种日期、预产期、断奶日期等如表5所示。

如表5所示:第1批母猪断奶后再次配种的日期是“5月21日”,即第1批次母猪在断奶后充当了第5批次,第2批次母猪在断奶后充当了第6批次,以此类推。所以,这种模式是4个批次母猪循环生产。

如表5所示,第1批次猪的断奶日期是“5月16日”,而第2批次母猪的预产期是“5月30日”,两者前后相差14 d。第1批猪断奶后可以快速度清洗、烘干消毒产房,以供第2批次母猪分娩使用。所以,这种模式也需要有容纳1个批次猪的产房就可以能满足生产需要,并且能够实现产房整体的“全进全出”。相对于四周批模式而言,五周批模式,上一批次断奶距下一批次分娩日期有14 d,有充足的时间进行冲刷产床以及消毒、晾干等工作。因此,五周批产房的产前准备时间相对充足。

2.5 36 d批,哺乳期25 d,繁殖周期144 d

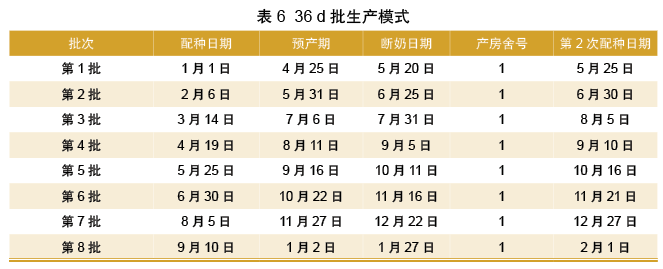

首先,设定1月1日开始第一批次母猪配种,每间隔36 d配种一批次母猪。母猪分娩后哺乳期为25 d,每个批次母猪的具体配种日期、预产期、断奶日期等如表6所示。

如表6所示:第1批次母猪断奶后再次配种的日期是“5月25日”,即第1批次母猪在断奶后充当了第5批次,第2批次母猪在断奶后充当了第6批次,以此类推。所以,这种模式也是4个批次母猪循环生产。

如表6所示:第1批猪的断奶日期是“5月20日”,而第2批母猪预产期是“5月31日”,两者前后相差11天。第1批猪断奶后最快速度清洗、烘干消毒产房,可以供第2批母猪分娩使用。所以,这种模式也需要有容纳1个批次猪的产房就能够满足生产需要,并且能够实现产房整体的“全进全出”。

另外,相对于四周批、五周批而言,36 d批模式,上一批次断奶距下一批次分娩日期有11 d,所以36 d批模式产房产前准备时间相对充足,能够有相对充足的时间去完成产床冲刷、消毒、晾干等工作。36 d批的哺乳日期是25 d,比四周批和五周批的哺乳期21 d长4 d,也具有较长的哺乳期。通过进一步的再深入研究会发现:36 d批拆分之后就是18 d批,两者参数之间存在倍数关系。

3 结论

通过上述对几种常见批次化模式的分析,可以发现:

(1)上述几种批次生产模式,只有4周批、5周批、36 d批能够实现真正意义上的产房的“全进全出”,而其它几种模式(1周批、3周批)产房中都同时存在2批以上批次的猪群,不能实现整个产房的全进全出,只能够实现“某栋产房”的全进全出。

(2)对几种批次化模式的哺乳期分析显示:4周批、5周批等模式的哺乳期是21 d;1周批哺乳期28 d、3周批的哺乳期是28 d;36 d批次的哺乳期是25 d。对于仔猪而言,哺乳期长的仔猪断奶的平均体重会大一些,更有利于后续保育期的饲养管理以及提高成活率。要求仔猪断奶体重大的养殖场可以在哺乳期是28 d的集中模式里选择。

因此,养殖场可以综合哺乳期的长短,来满足对断奶仔猪断奶体重的要求,进而选择适合本场的批次化生产模式。(来源:猪业科学)